「そろそろ春だなあ」と感じた3月下旬、あたたかい陽気に誘われて泉ヶ岳に足を運びました。

街中ではすっかり雪も溶けて、軽い上着でも歩けるくらい。でも、標高のある泉ヶ岳ではまだしっかりと雪が残っていて、冬と春がせめぎ合うような景色が広がっていました。

今回の目的は、泉ヶ岳の「芳の平(よしのたいら)」湿原にあるミズバショウ群生地。ミズバショウといえば、春の訪れを告げる花として有名ですが、ここの群生地は宮城県内でも有数の名所として知られています。

宮城県三大群生地のひとつ、「芳の平」湿原とは?

仙台市泉区に位置する泉ヶ岳は、四季折々の自然を楽しめる市民の憩いの場。登山やキャンプ、スキーなどで訪れたことのある方も多いかもしれません。

その山のふもとにある「芳の平湿原」は、白石市の「水芭蕉の森」、加美町の「荒沢湿原」と並んで「宮城県三大ミズバショウ群生地」と称される場所です。

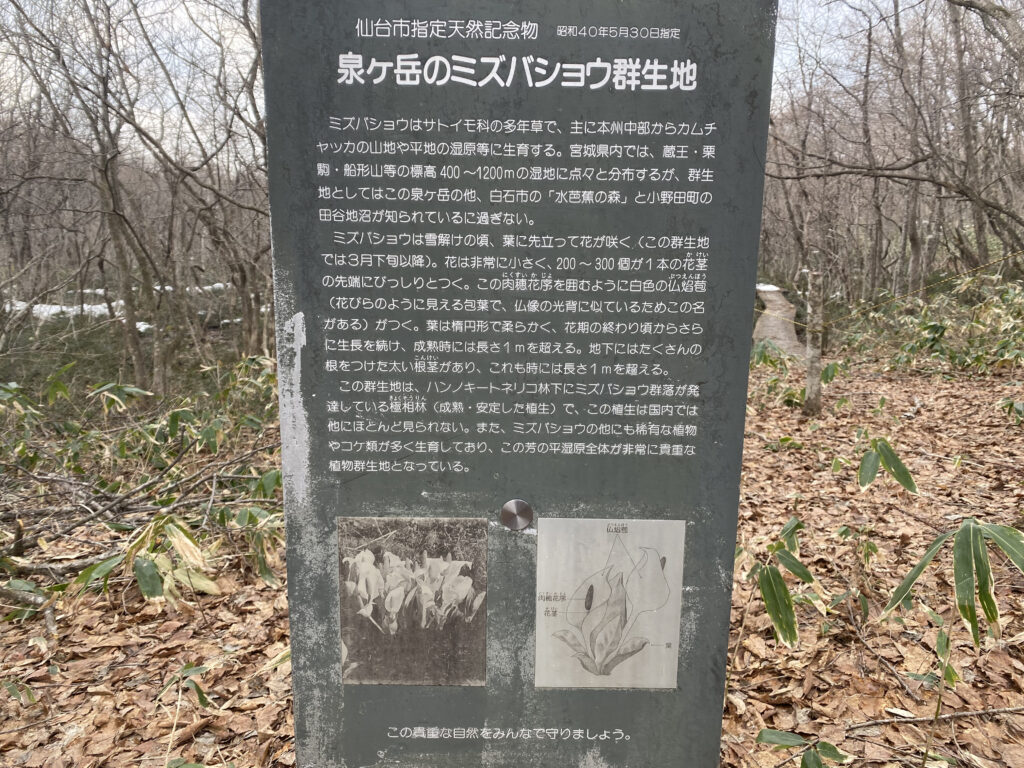

案内板によると、この群生地は昭和40年5月30日に「仙台市指定天然記念物」に指定されており、湿地環境の保全とともに、貴重な植物群落が守られています。

雪残る木道を進むと、静かな春が待っていた

訪れた日は、3月下旬とは思えないほどの雪。湿原に敷かれた木道の上にも、ところどころしっかりと雪が残っていました。気温はそこまで低くないのですが、足元の雪はまだ固く、日陰では凍っている箇所もありました。

登山靴や防水ブーツなど、滑りにくく、しっかりした靴でないと危ない場面も。木道の上は整備されているものの、油断は禁物です。

※もちろん、自然保護のためにも木道の外に出ることは絶対にNG。立ち入り禁止のロープもしっかり設けられていて、ミズバショウを踏み荒らさないよう配慮されています。

現地の案内板に学ぶ、ミズバショウのひみつ

湿原の入り口に設置された案内板には、ミズバショウに関する丁寧な解説が書かれていました。

ミズバショウはサトイモ科の多年草で、主に本州中部からカムチャッカの山地や平地の湿原などに生育する。宮城県内では、蔵王・栗駒・船形山等の標高400〜1200mの湿地に点々と分布するが、群生地としてはこの泉ヶ岳の他、白石市の「水芭蕉の森」より「野田田の沢」、加美町の「荒沢湿原」が知られている三大群生地である。

白く目立つ部分は花びらではなく「仏炎苞(ぶつえんほう)」と呼ばれる葉の変形で、中心にある黄色い棒状の部分が、実際の花にあたるそうです。その姿が、仏像の光背に似ていることから「ミズバショウ(水芭蕉)」という名前が付いたという説も紹介されていました。

ちなみに、仏炎苞の中に200〜300個ほどの小さな花が密集して咲くとのこと。小さな命が集まって春を告げる姿に、少し神秘的なものを感じました。

見頃は4月中旬〜5月上旬?

看板によると、このあたりのミズバショウの花の見頃は「4月中旬〜5月上旬」とのこと。ですが、ここのミズバショウは、4月中旬以降には葉の巨大化が始まっていることが多いです。なので見頃ということになると実際は4月上旬でしょうか。

私が訪れた今年の3月下旬は、まだ“これから”という状態。

ただし、年によって雪解けのタイミングが異なるので、見頃を狙う場合は仙台市や泉区の情報を事前にチェックするのがおすすめです。

音、空気、景色——春の入り口にある静けさ

ミズバショウの花が満開になるのはもう少し先でしたが、この時期ならではの「音のない風景」が、私はとても好きでした。

- 木道を歩く足音が、湿った木に吸い込まれていくような感覚。

- 雪が解ける“しずく”の音だけが、ぽつ、ぽつ、と響く。

- 木々はまだ葉をつけておらず、視界がひらけているぶん、遠くまで静けさが続いている。

人の声も少なく、鳥の鳴き声や風の音が耳に残る。そんな空間で、ひっそりと春の準備を進める自然を観察するのも、ひとつの楽しみ方だなと思いました。

さいごに|訪れる人のマナーが、風景を守る

泉ヶ岳のミズバショウ群生地には、地元の人々によって設置・整備された木道や案内板があります。自然と向き合うためのルールや心構えがしっかりと伝えられていて、「この場所を残そう」という思いが随所に感じられました。

- 木道からは絶対に外れないこと

- 写真を撮るときも無理な体勢は避ける

- ゴミを持ち帰る・植物には手を触れない

そんな基本を守るだけで、この素晴らしい景観が次の春もまた楽しめるようになります。

春の足音を感じに、雪の中のミズバショウを訪ねる散策。花の咲き誇る時期とはまた違った魅力が、そこには確かにありました。